(172-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В ОБОРОНЕ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ)

Окончание. Начало здесь

Юрий САВИНОВ

Под Севастополем в январе 1942 г. возникло такое равновесие сил, когда ни одна из сторон не в состоянии была проводить крупномасштабные боевые действия. Эта передышка была использована защитниками города для укрепления его обороны и усиления частей. Пополненная, доведенная до трех стрелковых полков, 172-я дивизия насчитывала вместе с тылами около 6000 человек. Не только ожиданием нового штурма жили бойцы. К примеру, в конце февраля командир 134-го гаубичного полка обратился к комдиву Ласкину за содействием в снабжении пока общими тетрадями и блокнотами для ведения лицевых счетов соцсоревнования между орудийными расчетами и отделениями разведки.

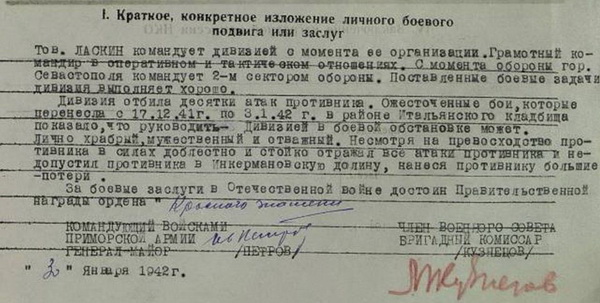

После окончания второго штурма полковник Ласкин был представлен Военным советом армии к ордену Красного Знамени. В представлении о нем говорится: «Грамотный командир в оперативном и тактическом отношениях… Руководить дивизией в боевой обстановке может. Лично храбрый, мужественный и отважный. Несмотря на превосходство противника в силах, доблестно и стойко отражая все атаки, не допустил противника в Инкерманскую долину, нанеся ему большие потери».

Наградной лист на И.А. Ласкина (фрагмент)»

Вместе с тем, фронт оставался фронтом. Всю зиму и весну вражеская авиация регулярно бомбила город и позиции секторов обороны, потери несли все армейские звенья. Разведка секторов постоянно отслеживала передвижение и сосредоточение противника. Так 15 января в Бельбекской долине в районе Камышловского моста были замечены концентрация крупных сил немцев и установка новых огневых точек. По запросу полковника Ласкина командарм направил действовавший на Мекензиевском направлении бронепоезд «Железняков» для удара по противнику.

Был проведен ряд частных операций с целью восстановить утраченное за время второго штурма по¬ложение и сковать силы противника. Частыми были отдельные бои и перестрелки в четвертом секторе. Несмотря на то, что крупномасштабные боевые действия здесь не велись с середины января, в начале весны 1942 г. корреспондент ТАСС Александр Хамадан описывает наблюдательный пункт 172-й дивизии как настоящее поле боя: «Часовой спрашивает пароль и пропускает нас в царство пол¬ковника Ласкина. Мелкий, изорванный осколками кустарник, Земля, как и везде на подступах, изрыта и пожжена. Наши и не¬мецкие каски, противогазы, неразорвавшиеся снаряды и мины, миллионы стреляных гильз, вдребезги разбитый немецкий пу¬лемет… На корточках пробираемся на наблюдательный пункт. Он, как орлиное гнездо, прилепился на краю обрыва…».

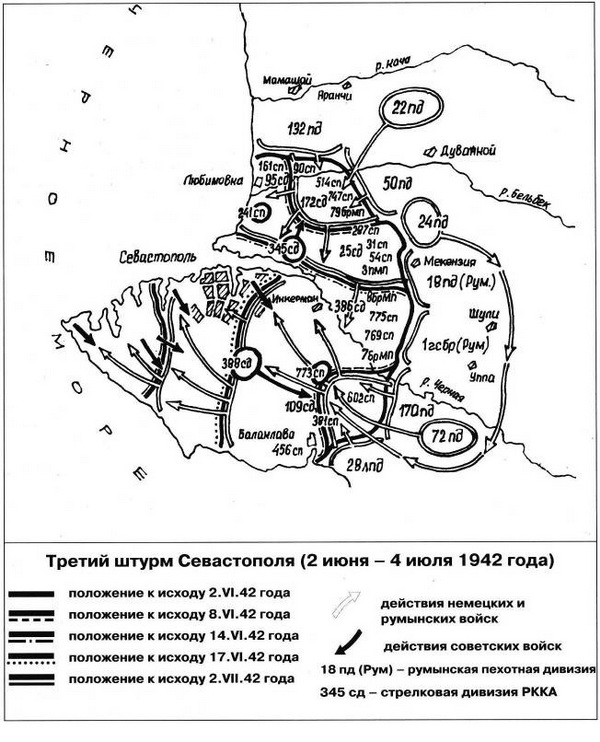

С середины мая обстановка под Севастополем стала осложняться, участились бомбардировки города и порта. Данные авиаразведки говорили о подходе новых сил противника. Третий штурм города (операция «Лов осетра») планировался по той же схеме, что и второй. Основной удар наносился по войскам четвертого сектора (172-я и 95-я дивизии) силами 54-го армейского корпуса из района Камышлы в направлении восточной оконечности Северной бухты. План предполагал двумя концентрическими ударами рассечь натрое фронт обороны, окружить и уничтожить по частям обороняющиеся войска, захватить командные высоты (Мекензиевы горы, Сапун-гору) и развить наступление с двух сторон непосредственно на город.

После 17 суток авиационной и 5 суток мощной артподготовки немецкие части изготовились для перехода в наступление ранним утром 7 июня. Но за 5 минут до ее начала вся артиллерия Приморской армии провела артиллерийскую контрподготовку с целью истребить как можно больше живой силы противника, ослепить пункты наблюдения и нарушить управление войсками. Из-за недостатка боеприпасов стрельба продолжалась всего 20 минут, но и это позволило задержать атаку на четыре часа, и только в 7 часов корпуса 11-й армии при поддержке артиллерии и авиации вновь пошли на штурм Севастополя. На направлении главного удара оборонялись 172-я дивизия и 79-я морская бригада, здесь сосредоточились части четырех немецких пехотных дивизий. Плотность огня составляла до 200 орудий и минометов на километр фронта прорыва. Бомбардировщики работали по участку почти непрерывно. На позиции в течение дня обрушилось около 9 тысяч бомб общей массой до 1300 т, из них 7 тысяч – на позиции четвертого сектора, где наносился главный удар 54-м корпусом. К вечеру противнику все же удалось оттеснить ослабленные батальоны 79-й бригады и 747-го полка и вклиниться в оборону на 1 – 2 км. Комдив Ласкин приказал огонь 134-го гаубичного артполка и батарей береговой обороны сосредоточить на фронте 747-го полка и на стыке его с 79-й бригадой; за правым флангом полка развернуть резервный 388-й стрелковый полк (майор Кравец), а также четыре батареи 674-го и 700-го истребительных противотанковых артполков; школу младших командиров и сформированный из различных специальных и тыловых подразделений отряд – на стыке 747-го и 514-го полков.

На следующий день силами до трех дивизий противник продолжил штурм, но полки 172-й ценой больших потерь отстояли свои позиции. Пехота и танки противника неожиданно прорвались к наблюдательному пункту 747-го полка. Направленной на помощь роте автоматчиков 514-го полка и группе связистов 747-го полка удалось восстановить положение, но в бою погибли командир полка подполковник В.В. Шашло и начальник штаба 134-го полка подполковник К.Я. Чернявский. Потери не только среднего, но и старшего командного состава были исключительно велики. Это и неудивительно – все уставные положения об удаленности наблюдательных и командных пунктов от первой линии обороны во время третьего штурма были перечеркнуты условиями севастопольского фронта. Нередко командный пункт дивизии находился в 100 – 150 м от передовой. Объем выполнения инженерных работ был огромен. Дивизия Ласкина занимала по фронту участок немногим более 3 км, а окопы и ходы сообщения здесь составляли 22 км. Состояние дивизии, понесшей большие потери, было столь тяжелым, что командарм Петров признал необходимым выдвинуть на передний край 345-ю стрелковую дивизию, находившуюся в резерве. Ее прибытие ожидалось к утру 9 июня, до этого времени полковнику Ласкину был отдан приказ любой ценой удержать занимаемые позиции.

9 июня около 11 часов не левом фланге танки и пехота немцев прорвали оборону 514-го полка и стали продвигаться к командному пункту дивизии. В бой вступили все офицеры командования дивизии. Их быстрый отход прикрыли адъютанты и бойцы разведроты. В бою погиб начальник штаба дивизии подполковник М.Ю. Лернер, И.А. Ласкин был ранен пулей в плечо, получил тяжелое ранение и комиссар П.Е. Солонцов. Примерно через час войска противника заняли первую траншею 514-го полка, а на некоторых участках ворвались и во вторую, на наблюдательном пункте попало в окружение командование полка – подполковник Устинов и батальонный комиссар Караев. При попытке прорыва оба они погибли. Только к полудню 9 июня на участок 172-й стали прибывать полки 345-й дивизии. К исходу дня остатки всех частей 172-й дивизии были сведены в двухбатальонный полк. И 10 июня он снова вышел на передний край, заняв оборону на участке фронта между дивизиями Гузя и Капитохина, вблизи полустанка Мекензиевы Горы. Приказов об этом переформировании не отдавалось, и потому полк назывался в сводках по-прежнему 172-й стрелковой дивизией. И.А. Ласкин сразу же после сделанной в медсанбате перевязки вернулся к командованию.

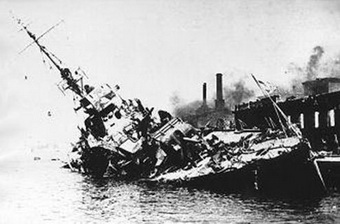

10 июня эсминец «Свободный», конвоируя быстроходный транспорт «Абхазия», прорвался в Севастополь. Он подключился к телефонной связи и по заявкам корректировочных постов стал выполнять стрельбы по скоплениям неприятеля в районе Мекензиевых гор и в Бельбекской долине. До полудня он выпустил 400 фугасно-осколочных снарядов. Но в час дня «Свободный» был атакован пикирующими бомбардировщиками, загорелся и после начала детонации боекомплекта был покинут экипажем.

11 июня возобновилось наступление из района полустанка Мекензиевы Горы в направлении армейского арсенала в Сухарной балке. На участке 172-й дивизии в бой был введен последний резерв – разведрота, численностью 12 человек. После 11 июня атаки на северном направлении стали ослабевать, и бои стали принимать затяжной характер. За это время в восточных секторах обороны три немецкие дивизии захватили Камары, высоту с Итальянским кладбищем и продвинулись к Балаклавской долине.

С утра 17 июня на северном участке фронта возобновили наступление части 54-го армейского корпуса. Основной удар нацеливался на 345-ю дивизию и в стык между ней и 95-й дивизией, где на маленьком участке действовали остатки 172-й, уже фактически сведенные в один батальон численностью около двухсот человек. 18 июня ценой больших потерь немцам удалось выйти к Северной бухте, Инкерману, Сапун-горе. С наступлением темноты части четвертого сектора отошли на северные укрепления Севастополя и удержи¬вали их еще три дня, после чего по приказу генерала Петрова были пе¬ревезены на лодках на южный берег Северной бухты. Одновременно на¬чалась постройка пристаней для эвакуации. Все это время вражеская авиация сбрасывала на город тонны бомб. В последующие дни события под Севастополем развивались стремительно. 11-я армия заняла весь внешний обвод крепости, управление войсками нарушилось. 28 июня, с падением Инкерманских высот, судьба города была решена. В ночь на 30 июня подразделения 22-й и 24-й немецких пехотных дивизий форсировали Северную бухту. Пока 30-й корпус продолжал атаковать Сапунские высоты, части 54-го корпуса переправились через Северную бухту, атаковали Сапун-гору с тыла и уничтожили советские позиции. Одновременно другая часть десанта захватила Малахов курган. Этой же ночью части Приморской армии были отведены на рубеж прикрытия эвакуации.

Гибель «Свободного»»

У полковника Ласкина был готов план на прорыв из окружения – второй за неполный год войны – на этот раз в Крымские горы на соединение с партизанами. Но вечером 30 июня он был вызван на командный пункт СОРа – 35-ю береговую батарею, где Генерал Петров объявил, что Ставка разрешила эвакуацию. Самолет с И.А. Ласкиным и командиром 25-й дивизии генерал-майором Т.К. Коломийцем на борту вылетел в Краснодар в ночь на 1 июля 1942 г. Командование и штаб армии эвакуировались на подводной лодке. Остатки армии под командованием генерал-майора П.Г. Новикова оборонялись на мысе Херсонес до 12 июля. Приморская армия перестала существовать. Закончилась и служба в ней И.А. Ласкина.

«Полковник Ласкин по характеру своему был «командиром переднего края» (существовало во время войны на фронте такое определение, очень емкое и точное. И вошло оно в обиход от самих солдат). Кого-кого, а этого командира никак нельзя было упрекнуть в том, что он руководит боем издалека. Но дело не только в этом. Быстрота реакции на быстро меняющуюся обстановку боя, непреклонность в борьбе, знание боевых качеств всех командиров батальонов и рот, – вот что было у него главное. Мне ни разу не удалось «поймать» комдива на том, что он воюет без учета состояния подразделений, характеров их командиров, хотя, признаюсь, пробовал проверить его в этом отношении.

За то небольшое время, что отвела ему фронтовая судьба, он удивительно быстро вжился в дивизию. И.А. Ласкин работал дни и ночи напролет, причем днем его надо было искать в батальонах». Эта характеристика его личных качеств и стиля работы принадлежит П.И. Батову. «Чувствовалась крепкая рука комдива полковника И. Ласкина, уже показавшего незаурядные командирские качества, оперативность и личную отвагу в боях под Перекопом… Очень подвижный, подтянутый, с открытым лицом, запомнился его серьезный, сосредоточенный взгляд», – таким он предстает в воспоминаниях начальника оперативного отдела штаба Приморской армии майора А.И. Ковтун-Станкевича.

Похожая оценка содержится в боевой характеристике, подписанной командармом И.Е. Петровым 20 июля: «Проявил себя грамотным, вдумчивым командиром, правильно понимающим обстановку, своевременно и целесообразно на нее реагирующим… Должности командира дивизии вполне и заслуженно соответствует. Способен и имеет подготовку к штабной работе. Возможно использование начальником Оперативного отдела Армии или в соответствующей этому должности». 24 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного совета СССР он был награжден орденом Красного Знамени.

Таким образом, успешное руководство И.А. Ласкина дивизией в оборонительных боях, было отмечено не только непосредственным начальством, но и Верховным командованием РККА и руководством страны. Об этом свидетельствовало и его скорое новое назначение не просто с повышением, но на более высокую должность по сравнению с предложенной генералом Петровым. В августе 1942 года он был назначен начальником штаба 64-й армии, оборонявшей Сталинград. 31 января 1943 года генерал-майор Ласкин лично принял капитуляцию штаба окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии во главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом.

Осенью 1943 года за организацию и успешное проведение операции по освобождению Таманского полуострова и города Новороссийска начальник штаба Северо-Кавказского фронта И.А. Ласкин был произведен в генерал-лейтенанты. Под его руководством началось проведение Керченско-Эльтигенской десантной операции по захвату плацдарма в восточной части Крыма. Было что-то символичное в том, что генералу Ласкину предстояло освобождать Крым и Севастополь, которые полковником он защищал в 1941 г. Однако обстоятельства сложились так, что третий эпизод биографии генерала, связанный с Крымом, оказался недолгим и закончился уже в декабре 1943 г.

Награжденные участники обороны Севастополя. Москва, июль 1942 г.

Слева направо: В.П. Ефремов, Б.А. Борисов, А.Г. Капитохин, И.Е. Петров, М.Г. Кузнецов, И.А. Ласкин, А.М. Пичугин»

Но несмотря на все тяжелые испытания, которыми полна его биография, Иван Андреевич Ласкин всей своей жизнью и военной службой доказал право на то, чтобы занять достойное место в истории и остаться в памяти потомков.

31 января 1943 г. (кадр кинохроники)

Памятный знак на месте боев 2-го сектора СОРа»

Использованные источники и литература:

1. ЦАМО РФ. Личное дело И.А. Ласкина.

2. Ласкин И.А. Размышления о прожитом и пережитом (рукопись).

3. Александров Н.И. Севастопольский бронепоезд. Документальная повесть. Симферополь, 1968.

4. Басистый Н.Е. Море и берег. М., 1970.

5. Батов П.И. В походах и боях. М., 1974.

6. Батов П.И. Перекоп, 1941. Симферополь, 1970.

7. Боевые действия стрелковой дивизии. Сборник тактических примеров из Великой Отечественной войны. / Под ред. К.В. Сычева и М.М. Малахова. М., 1958.

8. Ванеев Г.И. Севастополь. Хроника героической обороны. 1941 – 1942. К., 1995.

9. Жидилов Е.И. Мы отстаивали Севастополь. М., 1960.

10. Ковтун-Станкевич А.И. Севастопольские записки. Симферополь, 1972.

11. Крылов Н.И. Не померкнет никогда М., 1984.

12. Кулаков Н.М. 250 дней в огне. М., 1965.

13. Ласкин И.А. На пути к перелому. М., 1977.

14. Моргунов П.А. Легендарный Севастополь. М., 1979.

15. Морозов М.Э. Воздушная битва за Севастополь. 1941 – 1942. М., 2007.

16. Мощанский И., Савин А. Борьба за Крым (сентябрь 1941 – июль 1942 года). // Военная летопись. 2002. № 1.

17. Неверов И.М. Севастополь. Страницы героической защиты и освобождения города-героя. М., 1983.

18. Негробов Н.Д. Легендарный Севастополь. М., 1968.

19. Нуждин О.И., Рузаев С.В. Севастополь в июне 1942 года: хроника осажденного города. Екатеринбург, 2013.

20. Огненные дни Севастополя. Сборник. Симферополь, 1978.

21. Саркисьян С.М. 51-я армия. М, 1983.

22. Хамадан А.М. Севастопольцы. Записки военного корреспондента. М., 1942.

23. Хренов А.Ф. Мосты к победе. М., 1982.

кандидат исторических наук,

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский колледж» (г. Белебей), преподаватель,

[email protected]